環境水の調査-生物的観点を含めた総合科学的評価へ-

水質汚濁は、かつて大きな社会問題となりましたが、現在は大きく改善されています。

しかしながら、生活排水などによる水質汚濁や湖沼・内湾・内海などの閉鎖性水域における環境基準の達成率低迷などの課題は残されています。

そのようななか、河川、湖沼(ダム貯水池)、地下水、汽水域、沿岸海域を対象とする環境水の調査では、これまで、採水と化学分析を行い、環境基本法に基づく環境基準などとの比較による評価、監視が行われてきました。しかし、最近では水質汚濁の原因、内容の変化、生活環境と水辺環境との関わりの見直し等、化学的側面のみの評価でなく、水生生物の生息(生育)状況など生物的観点を含めた総合科学的な評価へとニーズは変化しています。

測定の目的、きっかけ

環境影響評価(現況調査、事後調査)

環境モニタリング、浄化対策検討・効果検証など

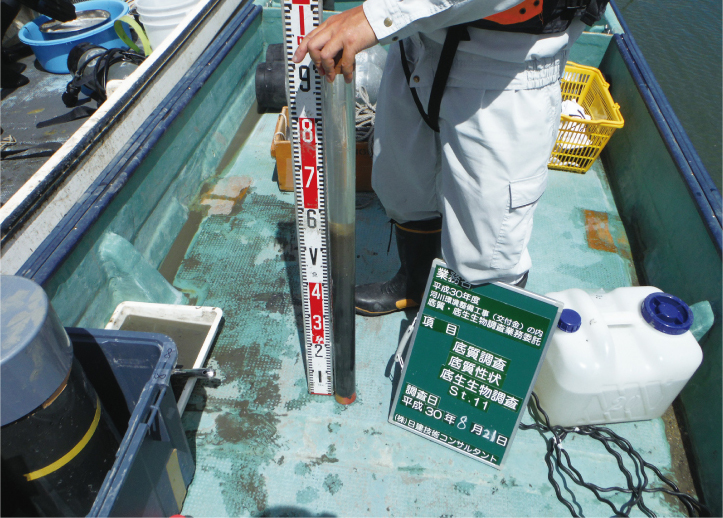

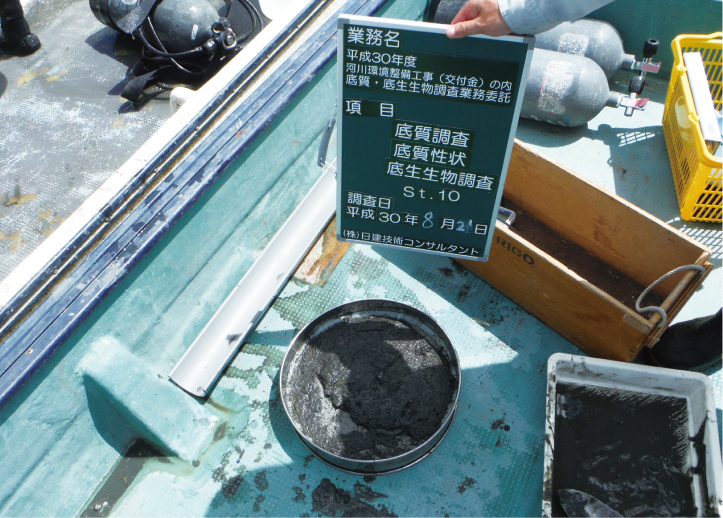

水質や底質、水生生物等の試料採取は、適切な位置で、適切な時期、時間に、的確な手法により実施することが重要です。水質基本項目(水温・塩分・透明度、濁度等)や流況、潮汐等の計測も目的に応じた手法で行うことがよりよい成果を得るために必要となります。

当社では、変化するニーズに対し、多様な試料採取手法や最新の観測機器を保有しお応えします。

閉鎖性水域における水質改善調査

湖沼等の閉鎖性水域では、生活排水による環境基準の達成率低迷などが課題となっており、排出源対策にあわせて水域での対策が進められるようになりました。閉鎖性水域においては、流入負荷に加え、水底に堆積した泥からの栄養塩の溶出による富栄養化対策が課題となります。 そこで、栄養塩の溶出速度や溶存酸素との関係を実験で求めることにより、水質改善手法を検討しました。

富栄養化評価のための室内試験

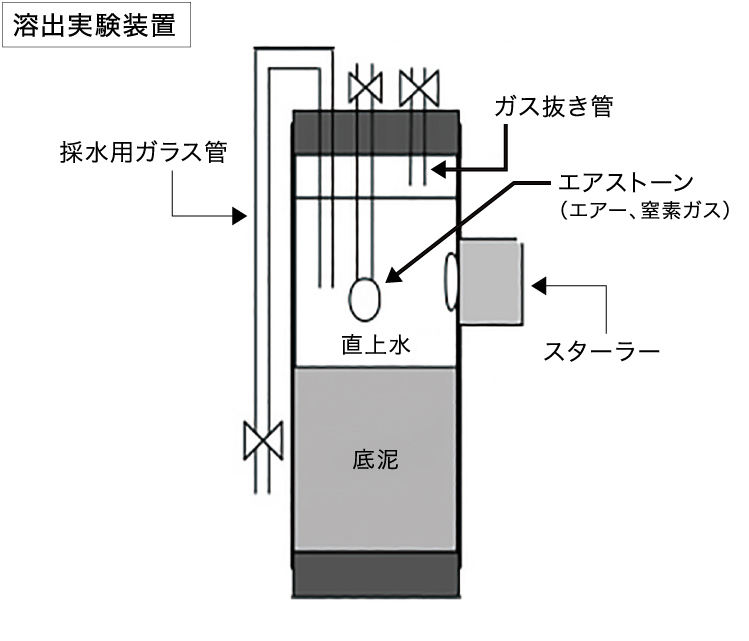

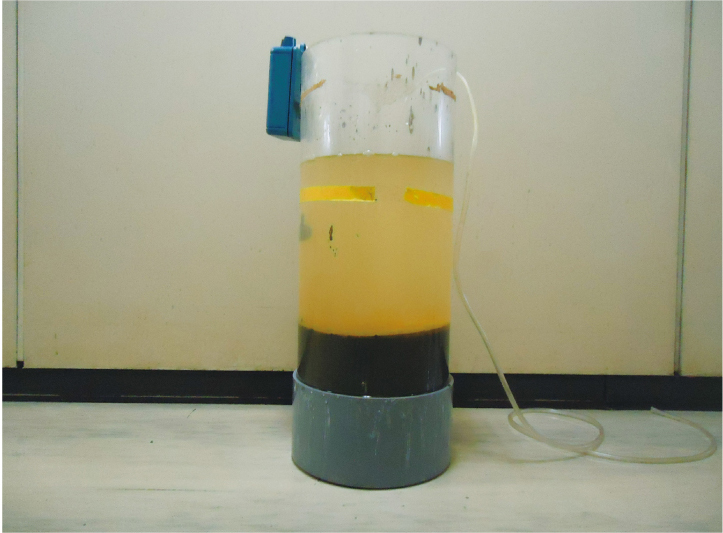

溶出試験(現地状況の再現)

溶出試験(現地状況の再現)

底泥からの栄養塩類溶出速度測定、底泥の溶存酸素消費速度測定

閉鎖性水域における水質改善調査の例